Sie sehen aus, als wären sie für die Ewigkeit gebaut – und das sind sie wohl auch. «Die meisten unserer 116 Tunnel und 606 Viadukte sind über 100 Jahre alt. Es ist jedoch nicht so, dass sie einsturzgefährdet wären – überhaupt nicht», sagt Urs Tanner. «Unsere Vorfahren haben sehr solide Arbeit geleistet. Aber Eis, Frostschäden, Wasser- und Bergdruck sowie der Zahn der Zeit haben ihnen zugesetzt», ergänzt Markus Kunz.

Tanner ist Projektleiter des knapp 700 Meter langen Touatunnels zwischen Bergün und Preda. Kunz leitet die Sanierung des Solisviadukts, eines der berühmtesten Bauwerke der RhB – beide sind Teil der Albulastrecke, die zum UNESCO Welterbe gehört. Die beiden Objekte werden derzeit aufwendig saniert. Die Zugpassagiere merken davon: nichts. Oder nur sehr wenig. «Es ist undenkbar, dass die Albulalinie teilweise oder ganz gesperrt wird», sagt Tanner. «Als unsere regelmässigen Kontrollen zeigten, dass Sanierungen mittelfristig notwendig werden, hat die RhB ein völlig neues Konzept entwickelt: die Normalbauweise für Tunnel und Viadukte.»

Für den Touatunnel bedeutet diese Normalbauweise zusammengefasst Folgendes: Nacht für Nacht wird nach dem letzten Zug das Tunnelprofil im Sprengvortrieb erweitert, der Schutt abtransportiert.

Dabei wird nicht nur das Tunnelprofil vergrössert, auch die Tunnelwände werden ersetzt. Spezielle, von der RhB entwickelte Fertigbauelemente, die sowohl dem Wasser- als auch dem Bergdruck standhalten, werden in die Tunnelwände eingepasst. Statt des bisherigen Schotterbetts wird eine feste Fahrbahn mit Betonplatten eingebaut – die ist langlebiger, leiser und wartungsärmer.

Auch eine moderne Entwässerung wird integriert, damit kein Wasser im Tunnel stehen bleibt. Bevor dann der erste Morgenzug rollt, werden Stromversorgung und Schienen wieder montiert. Nichts deutet auf die Arbeit der Monteure hin, die hier Nacht für Nacht maximal vier Meter Tunnel sanieren. Tanner kann die Mitarbeitenden der mit der Ausführung beauftragten Bauunternehmung – vor allem Mineure aus Österreich – nicht genug loben: «Sie leben in einem völlig ungewohnten Rhythmus, können mit tonnenschweren Baumaschinen umgehen und verrichten Millimeterarbeit nach einem strikten Zeitplan.»

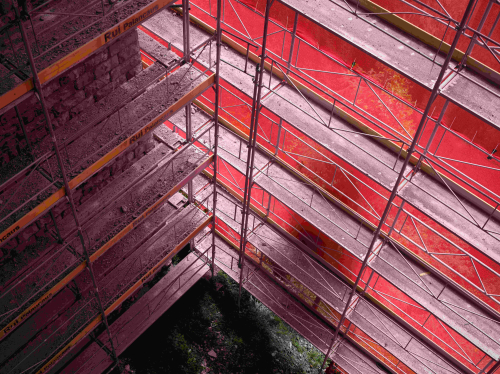

So wie Tanner spricht auch der Ingenieur Markus Kunz von den Männern auf und unter dem Solisviadukt, die während rund eines Jahres das Bauwerk bei Frost und Hitze, Wind und Regen sanieren. Das Viadukt wurde 1902 mit elf Halbkreisbögen erbaut. «Hier zu arbeiten ist wie eine Begegnung mit der Geschichte des Bahnbaus», sagt Kunz. Fährt ein Zug über das Viadukt, ist die Vibration der nur mit Mörtel – und ohne Eisenverstärkung – gebauten Gewölbe gut zu spüren. «Die Vibration ist nicht das Problem», so Kunz. «Das Bauwerk wird auch ein weiteres Jahrhundert überstehen – aber das Wasser hat ihm zugesetzt.» An manchen Orten fühlt man sich wie in einer Tropfsteinhöhle. Oder, dank den roten Sicherheitsnetzen, wie in einer Kathedrale. Schöner hätte auch Christo die Brücke nicht verpacken können.

Aber zurück zum Wasser: Es dringt in feine Risse und Poren im Mauerwerk oder zwischen den Steinen ein. Bei Frost friert das Wasser, dehnt sich aus und sprengt die Struktur langsam auf. Wiederholte Frost-Tau-Zyklen führen zu zunehmenden Abplatzungen, Rissen und strukturellem Verlust. Sickerndes Wasser kann feinen Kalkmörtel ausspülen, der damals verwendet wurde. Die Steine verlieren über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so ihren Halt. Um dem vorzubeugen, haben die Bauleute in nächtlichen Etappen auf der Brücke die Schienen entfernt, einen Meter Material abgetragen und Hilfsbrücken eingesetzt. «Das Wichtigste aber ist der Einbau eines Schottertrogs, der unter dem Schienenstrang zu liegen kommt. Er wirkt wie eine überdimensionierte Dachrinne und schützt das gesamte Viadukt vor zukünftigen Wasserschäden», erklärt Kunz. Parallel dazu wird das komplette Mauerwerk neu vermörtelt. Wenn die Arbeiten abgeschlossen und das Viadukt sandgestrahlt ist, steht es da wie neu – respektive wie 1902, als es erbaut wurde. Sogar die damaligen Granitsteine, die den nun verbreiterten Dienstweg neben den Gleisen säumen, wurden wiederverwendet.

Kunz, Tanner und ihre Crews arbeiten in Extremsituationen. Sie stossen auch auf unerwartete Probleme und entwickeln dabei das Projekt Normalbauweise weiter. Manchmal aber greifen sie auf uralte, erprobte und konforme Hilfsmittel zurück: So ragen vor dem Eingang zum Touatunnel waagrecht vier Reisbesen auf die Schienen zu. Die Besen sollen verhindern, dass man den Kopf im Tunnel zu weit raus streckt. «Wir haben das natürlich geprüft», sagt Tanner. «Die eine Wange des Testers war danach etwas gerötet – es hat also bestens funktioniert», meint er lachend. (fb)

In den Contura Stories bringen wir Ihnen die vielfältige Welt von Graubünden näher. Tauchen Sie ein in die Geschichten, die sich hinter den Kulissen von invia abspielen.