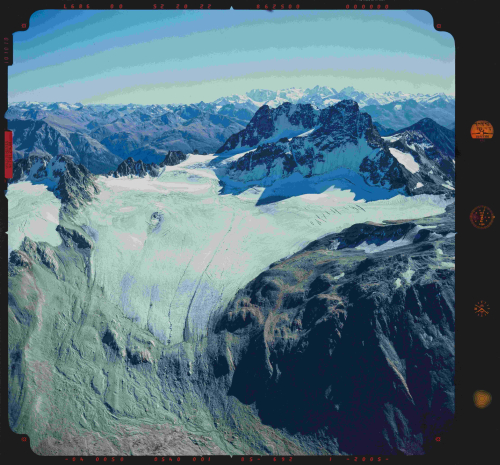

Die Schweiz verliert ihre Gletscher, mit spürbaren Folgen für Natur, Versorgung und Gesellschaft. Unverändert bleibt die Faszination für die Berge.

Wer auf der Kesch-Hütte oberhalb von Bergün übernachtet, hört nachts ein beständiges Rauschen. Es ist das Schmelzwasser des Porchabella-Gletschers, das unaufhaltsam talwärts fliesst. Der Gletscher hat in den letzten fünf Jahren rund 40 Prozent an Volumen verloren. Andere, etwa der Lischana-, der Vadret dal Corvatsch – und ungezählte weitere grössere und kleinere, oft namenlose Gletscher –, sind schon nicht mehr vorhanden und haben eine Steinwüste, das Gletschervorfeld, hinterlassen. Was bisher galt – keine Alpen ohne Gletscher und Permafrost –, gilt nicht mehr. Das ewige Eis taut. Mit direkten Auswirkungen. Bisher sichere Kletterrouten werden gefährlich und im Extremfall können sogar Bergstürze begünstigt werden. Und der Eisverlust hat Folgen, die weit über die Berge hinausreichen.

«Während Jahrtausenden haben die Gletscher Bäche, Seen und Flüsse mit Wasser versorgt. Nun haben wir wohl den Peak erreicht. In Zukunft wird das Schmelzwasser tendenziell weniger werden – und je nach Gletscher in wenigen Jahrzehnten ganz versiegen», sagt Professor Dr. Daniel Farinotti, Glaziologe der ETH Zürich. Er bringt es auf den Punkt: «Wir werden in der Schweiz in absehbarer Zeit zwar genügend Wasser haben. Doch der Wasser-Kredit, den uns die Natur zur Verfügung gestellt hat, geht zur Neige.» Hitzesommer wie 2023 und 2003 werden häufiger, Einschränkungen im Wasserverbrauch womöglich zur Regel. Der Wasserspiegel in den Seen und Flüssen wird vor allem im Sommer sinken – mit Folgen für Schifffahrt, Fische und Stromproduktion. Selbst das Grundwasser könnte in gewissen Regionen betroffen sein.

Könnte man nicht Gegensteuer geben? Etwa mit Staumauern das Wasser unterhalb der Gletscher auffangen und es als Trinkwasserreserve nutzen, damit Strom produzieren oder die Felder bewässern? «Können vielleicht schon», sagt der 43-Jährige. «Die Frage ist, ob wir wollen. Es ist ein gesellschaftspolitischer Entscheid, ob wir dafür unberührte Landschaften bewirtschaften wollen oder nicht.» Nüchtern stellt er fest, dass schon Windräder und Solarparks in den Alpen kaum eine Mehrheit finden. Über das allfällige Potenzial von gestauten Gletscherabflüssen gibt es für Graubünden zudem noch keine Berechnungen.

Klimaskeptikern, die monieren, Gletscher kamen und gingen schon immer, setzt der Wissenschaftler umgehend entgegen: «Früher brauchten solche Veränderungen Jahrtausende. Heute geschehen sie in weniger als 200 Jahren. Darum ist jedes Gramm CO₂, das wir einsparen, wichtig.» Und was sagt er zum Argument, die Schweiz sei zu klein, um daran etwas zu ändern? «Als Finanzplatz sind wir nicht unbedeutend. Damit können wir durchaus mitentscheiden, ob in fossile Brennstoffe oder in klimafreundliche Technologien investiert wird.»

Auch wenn die Berge langfristig ihre Gletscher verlieren – daraus kann Neues entstehen. Abenteuerliche Wanderwege, ungewohnte Perspektiven und nicht zuletzt auch ein Bewusstsein für die Verletzlichkeit dieser Landschaften. «Die Menschen werden auch weiterhin in die Berge kommen – und zwar mit Freude», ist Daniel Farinotti überzeugt. Denn die Anziehungskraft der Berge geht weit über Schnee und Gletscher hinaus. Bis zu Stille, Weite, Klarheit. Und all das wird es hier oben auch in Zukunft geben. (fb)

Schritt für Schritt auf den Spuren der Gletscher in der Bernina-Region

In den Contura Stories bringen wir Ihnen die vielfältige Welt von Graubünden näher. Tauchen Sie ein in die Geschichten, die sich hinter den Kulissen von invia abspielen.